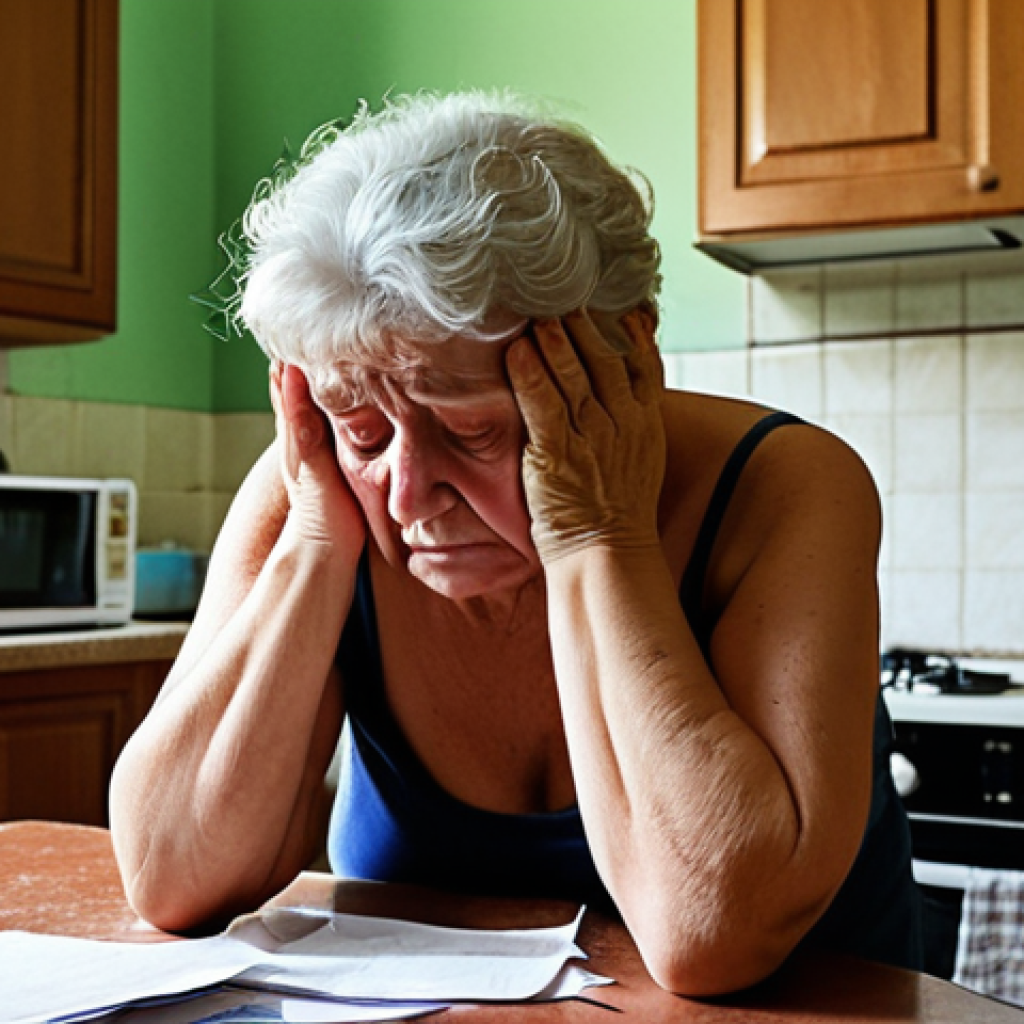

Affrontare la necessità di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per un caro è un percorso intimo e spesso travolgente, fatto di ansie e domande senza fine.

Chi, come me, ha vissuto questa esperienza sa quanto sia faticoso navigare la burocrazia e scegliere la struttura giusta, evitando di sentirsi persi tra carte e decisioni difficili.

Il sistema può sembrare complesso e scoraggiante, ma con una guida chiara è possibile affrontare ogni passaggio con maggiore consapevolezza e serenità.

Non siete soli in questo momento delicato. Scopriamo insieme tutti i passaggi necessari.

Affrontare la necessità di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per un caro è un percorso intimo e spesso travolgente, fatto di ansie e domande senza fine.

Chi, come me, ha vissuto questa esperienza sa quanto sia faticoso navigare la burocrazia e scegliere la struttura giusta, evitando di sentirsi persi tra carte e decisioni difficili.

Il sistema può sembrare complesso e scoraggiante, ma con una guida chiara è possibile affrontare ogni passaggio con maggiore consapevolezza e serenità.

Non siete soli in questo momento delicato. Scopriamo insieme tutti i passaggi necessari.

Capire i Primi Segnali e la Necessità di Intervento

Il momento in cui si inizia a pensare a una RSA non arriva mai all’improvviso, ma è il culmine di un percorso di osservazione e di presa di coscienza graduale. Dalla mia personale esperienza, il primo vero segnale è stata l’incapacità del mio caro di svolgere autonomamente le più semplici attività quotidiane, come vestirsi o prepararsi un pasto caldo, accompagnata da una crescente fragilità che rendeva pericolosi anche i piccoli spostamenti in casa. Si inizia a notare un declino cognitivo, magari piccole dimenticanze che si trasformano in veri e propri vuoti di memoria, o un’apatia che prima non c’era. Sono stati giorni, anzi settimane, in cui mi sono sentita persa, domandandomi se stessimo davvero facendo la scelta giusta, combattuta tra il desiderio di tenere la persona amata a casa e la consapevolezza di non poter più garantire la sicurezza e l’assistenza necessarie 24 ore su 24. Ho imparato che ascoltare questi segnali precocemente è fondamentale per agire prima che la situazione diventi critica, permettendo una transizione meno traumatica per tutti i coinvolti. Non è facile ammettere di non farcela più da soli, ma è un atto di grande amore e responsabilità.

1. Riconoscere i segni di decadimento funzionale

I primi indizi di un bisogno di assistenza specializzata sono spesso sottili, ma persistenti. Parlo di una perdita progressiva di autonomia nelle attività basilari della vita quotidiana (ADL), come l’igiene personale, l’alimentazione, la mobilità. Per esempio, ricordo che mia madre aveva iniziato a dimenticare di prendere le medicine, o confondeva gli orari dei pasti, oppure le capitava di cadere in casa, anche solo scivolando sul tappeto. Non parliamo solo di aspetti fisici, ma anche cognitivi: difficoltà nel linguaggio, disorientamento spaziale o temporale, cambiamenti di umore drastici e inspiegabili. Quando si notano questi segnali, è cruciale non ignorarli. All’inizio, ho cercato di compensare, di fare di più, ma questo ha portato a un esaurimento che non giovava a nessuno. Comprendere che queste manifestazioni non sono capricci ma sintomi di una necessità più profonda è il primo passo verso una soluzione appropriata. Non è una questione di “non voler fare”, ma di “non potercela più fare”.

2. L’impatto sulla famiglia e la necessità di supporto esterno

Prendersi cura di un anziano non autosufficiente in casa è un impegno gravoso, sia fisicamente che psicologicamente. Ricordo le notti insonni, l’ansia costante per ogni rumore proveniente dalla sua stanza, la difficoltà di conciliare il lavoro con le nuove esigenze familiari. Spesso ci si sente soli, schiacciati dal peso delle responsabilità. Ho sentito sulla mia pelle cosa significa il burnout del caregiver, quella stanchezza cronica che ti svuota di ogni energia e ti fa sentire in colpa per non riuscire a fare di più. È proprio in questi momenti che la possibilità di una RSA, o comunque di un supporto esterno professionale, inizia a delinearsi non come una sconfitta, ma come una risorsa vitale. Delegare alcune responsabilità permette di recuperare energie e di dedicarsi alla persona amata con una qualità di tempo diversa, più focalizzata sull’affetto e meno sulla gestione quotidiana delle emergenze. Il supporto esterno non è un fallimento, è una strategia per il benessere di tutti.

La Valutazione Medica e Sociale: Il Primo Passo Cruciale

Una volta che la consapevolezza della necessità di un supporto esterno matura, il passo successivo è quello della valutazione. Questo è un passaggio fondamentale e spesso sottovalutato, che richiede pazienza e attenzione. Non si tratta solo di una semplice visita medica, ma di un processo articolato che coinvolge diverse figure professionali e mira a definire il quadro clinico e assistenziale completo della persona. Ho imparato, a mie spese, che presentarsi preparati a questo appuntamento fa la differenza. Bisogna avere a portata di mano tutta la documentazione medica pregressa, dalle cartelle cliniche agli esami più recenti, e prepararsi a rispondere a domande dettagliate sullo stato di salute, le abitudini, le autonomie residue e il supporto familiare disponibile. Questo è il momento in cui si inizia a interagire con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e i servizi sociali del proprio Comune, e la chiarezza delle informazioni fornite è essenziale per un’assegnazione corretta del livello di assistenza necessario. Ricordo l’ansia di quell’incontro, ma anche il sollievo di sapere che finalmente si stava facendo un passo concreto verso una soluzione.

1. Il ruolo del Medico di Medicina Generale (MMG)

Il Medico di Medicina Generale è la figura chiave per avviare il percorso. È il primo a cui rivolgersi per esporre la situazione e richiedere una valutazione. Il MMG, conoscendo la storia clinica del paziente, può redigere una relazione dettagliata sulle condizioni di salute, le patologie croniche, le terapie in corso e il grado di non autosufficienza. Questa relazione è il punto di partenza essenziale per l’attivazione dei servizi territoriali. Nella mia esperienza, il mio medico è stato un pilastro, un vero e proprio punto di riferimento che mi ha saputo indirizzare e rassicurare. Ha compilato i moduli necessari e ha coordinato i primi contatti con l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM). È importante essere sinceri e descrivere in modo esaustivo tutte le difficoltà che la persona sta vivendo, anche quelle che possono sembrare meno gravi, perché ogni dettaglio contribuisce a delineare un quadro completo e a ottenere il giusto livello di cura.

2. L’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)

L’UVM è il cuore del processo di valutazione. Si tratta di un team composto da diverse figure professionali: medico geriatra, infermiere, assistente sociale, fisioterapista e, a volte, psicologo. Il loro compito è quello di valutare globalmente la persona, non solo dal punto di vista clinico, ma anche funzionale, cognitivo, sociale e ambientale. Effettuano una serie di test e colloqui, sia con l’anziano che con i familiari, per definire il “Progetto Assistenziale Individualizzato” (PAI) che indicherà il livello di intensità assistenziale richiesto. Questo è il momento in cui si decide se l’assistenza domiciliare è ancora sufficiente o se è necessaria una struttura residenziale. Ho trovato il processo molto approfondito e, per quanto inizialmente stressante, estremamente utile. Mi sono sentita ascoltata e ho capito che la decisione non sarebbe stata presa alla leggera, ma basata su una valutazione oggettiva e professionale delle reali necessità del mio parente. Spesso si viene convocati presso l’ASL di riferimento.

Navigare il Labirinto Burocratico: Documenti e Richieste

Ah, la burocrazia! Chiunque abbia avuto a che fare con il sistema sanitario o assistenziale italiano sa quanto possa essere intricata e a tratti estenuante. Dopo la valutazione dell’UVM, si apre la fase di raccolta e presentazione dei documenti. È qui che molti si sentono persi, tra moduli da compilare, fotocopie da fare e uffici da visitare. La mia scrivania, in quei giorni, era sommersa da carte: certificati ISEE, documenti di identità, tessere sanitarie, relazioni mediche. Non è solo una questione di quantità, ma anche di specificità: ogni modulo ha i suoi requisiti, e un errore o una dimenticanza possono rallentare l’intero processo di settimane o mesi. Il mio consiglio, basato sulla mia diretta esperienza, è di creare una cartella organizzata fin dall’inizio, con sezioni dedicate a ciascun tipo di documento. Controllate e ricontrollate ogni foglio prima di presentarvi agli sportelli. La pazienza è la virtù dei forti in questa fase, e chiedere chiarimenti ogni volta che un passaggio non è chiaro è un diritto, non una seccatura. Ricordo di aver fatto diverse telefonate e persino qualche viaggio a vuoto, ma alla fine, con metodo, si arriva al traguardo.

1. La documentazione indispensabile per l’accesso alla RSA

Preparare la documentazione è un’arte. Non basta avere i documenti, bisogna averli aggiornati e nel formato richiesto. I documenti essenziali includono:

- Copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente e della persona assistita.

- Tessera sanitaria dell’assistito.

- Relazione socio-sanitaria rilasciata dall’UVM o dal Servizio Sociale del Comune.

- Certificato di invalidità civile (se presente).

- Dichiarazione ISEE aggiornata, necessaria per la determinazione della quota di compartecipazione alla spesa (spesso è uno dei documenti più ostici da ottenere e aggiornare in tempo).

- Ogni altra certificazione medica specialistica recente che attesti le condizioni di salute e le necessità assistenziali.

È fondamentale assicurarsi che tutti i documenti siano validi e completi. Ho avuto un piccolo ritardo perché il mio ISEE non era l’ultimo disponibile, il che mi ha costretto a rifare la procedura. Questo mi ha insegnato l’importanza di anticipare i tempi e non lasciare nulla all’ultimo minuto. Ogni dettaglio conta e può evitare spiacevoli intoppi.

2. Presentazione della domanda e lista d’attesa

Una volta raccolti tutti i documenti, la domanda va presentata all’Ufficio Protocollo dell’ASL o del Comune di residenza, a seconda della Regione e delle specifiche procedure locali. Alcune Regioni prevedono procedure online, altre ancora richiedono la consegna cartacea. Dopo la presentazione, la domanda viene inserita in una lista d’attesa, la cui lunghezza varia enormemente in base alla disponibilità di posti e al grado di urgenza assegnato dall’UVM. Non c’è una risposta univoca sui tempi, possono passare settimane o mesi, e l’attesa può essere snervante. Ho passato ore a controllare il telefono, sperando in una chiamata. È un periodo in cui la pazienza è messa a dura prova, ma è importante sapere che la domanda è stata presa in carico e che si sta procedendo. Durante questo periodo, è possibile informarsi regolarmente sullo stato della propria posizione, senza però diventare insistenti, e valutare nel frattempo, se le condizioni lo permettono, soluzioni transitorie come l’assistenza domiciliare integrata.

Scegliere la RSA Giusta: Un Atto d’Amore e Pragmatismo

La scelta della RSA non è mai un gesto impulsivo. È il risultato di una ricerca attenta, di visite in loco e di un bilanciamento tra le esigenze del proprio caro, le possibilità economiche della famiglia e la qualità dei servizi offerti. Ricordo di aver visitato diverse strutture, e ogni volta il cuore mi si stringeva un po’. Alcune sembravano fredde e impersonali, altre più accoglienti, ma ognuna aveva le sue peculiarità. Non mi sono limitata a guardare le camere, ma ho osservato il personale, ho cercato di capire l’atmosfera generale, ho parlato con altri familiari presenti e, dove possibile, con gli ospiti. L’odore, i colori delle pareti, il sorriso degli operatori: sono tutti dettagli che, insieme, compongono l’impressione generale. È un atto d’amore perché si cerca il meglio per una persona a cui si vuole bene, ma è anche un atto di pragmatismo, perché bisogna fare i conti con la realtà delle liste d’attesa e dei costi. La scelta deve essere informata, consapevole e, per quanto possibile, condivisa con la persona interessata se le sue condizioni lo permettono. È un passo enorme, e deve essere fatto con la massima cura.

1. Criteri di valutazione e visita delle strutture

Quando si visita una RSA, è bene avere una lista di controllo in mente. I criteri da considerare sono molteplici:

- La vicinanza al domicilio della famiglia, per facilitare le visite.

- La presenza di personale medico e infermieristico qualificato e in numero sufficiente, disponibile 24 ore su 24.

- La pulizia e l’igiene degli ambienti, compresi bagni e aree comuni.

- La qualità del vitto e la possibilità di diete personalizzate.

- La disponibilità di attività ricreative e di socializzazione, come laboratori, musica, terapia occupazionale.

- L’esistenza di spazi aperti, giardini o terrazze dove gli ospiti possano trascorrere del tempo all’aria aperta.

- La trasparenza delle rette e dei servizi inclusi ed esclusi.

- Le recensioni e le opinioni di altri familiari (online o tramite passaparola).

Ho preso appunti durante ogni visita, confrontando pro e contro di ciascuna. Non abbiate paura di fare domande, anche quelle che possono sembrare banali. È il futuro del vostro caro che è in gioco, e ogni chiarimento è prezioso. Un buon feeling con il personale direttivo e gli operatori è un segnale molto positivo.

2. Contratti e aspetti legali

Una volta individuata la struttura, si passa alla fase contrattuale. È fondamentale leggere attentamente ogni clausola del contratto prima di firmare. Questo include non solo la retta mensile, ma anche i servizi inclusi (assistenza medica, infermieristica, vitto, lavanderia, animazione) e quelli extra a pagamento (parrucchiere, podologo, trasporti specializzati). Chiedete sempre un prospetto dettagliato dei costi. Ho scoperto che alcune RSA, per esempio, addebitano separatamente anche piccole spese per materiali di consumo o farmaci non convenzionati, il che può far lievitare la retta finale. Verificate anche le condizioni di recesso, i tempi di preavviso e le eventuali penali. Non esitate a chiedere una bozza del contratto per esaminarla con calma, magari con l’aiuto di un consulente legale se la situazione è particolarmente complessa. La trasparenza è un indicatore cruciale dell’affidabilità della struttura, e sapere esattamente cosa si sta firmando vi darà maggiore serenità.

L’Inserimento e l’Adattamento: Sostenere il Cambiamento

Il giorno dell’ingresso in RSA è un momento carico di emozioni contrastanti, per tutti. Per la persona che entra, è un cambiamento radicale di abitudini e ambiente, spesso accompagnato da confusione, tristezza o persino rabbia. Per i familiari, è la realizzazione di una decisione difficile, con un misto di sollievo per il supporto finalmente garantito e un senso di colpa o di perdita. Ho vissuto quel giorno con il cuore in gola, cercando di mantenere la calma per non trasmettere ulteriore ansia al mio parente. È cruciale essere presenti e rassicuranti, ma anche dare spazio all’equipe della RSA per accogliere e gestire il primo impatto. L’adattamento non è immediato; è un processo che richiede tempo, pazienza e una comunicazione costante tra la famiglia e il personale della struttura. Ci saranno giorni buoni e giorni meno buoni, e questo è assolutamente normale. L’importante è rimanere un punto di riferimento affettivo, visitando regolarmente e partecipando attivamente alla vita del proprio caro all’interno della struttura, per quanto possibile. È un nuovo capitolo, non una chiusura.

1. Il processo di accoglienza e ambientamento

L’accoglienza è il primo passo per un buon adattamento. Le RSA più attente prevedono un periodo iniziale di ambientamento, durante il quale il nuovo ospite viene gradualmente introdotto alla routine e al personale. Questo può includere presentazioni ai nuovi compagni di stanza o di tavolo, visite guidate alle aree comuni e momenti dedicati a conoscere gli operatori. È fondamentale che la famiglia porti con sé oggetti personali significativi per il caro (fotografie, un plaid preferito, libri), per creare un ambiente più familiare e meno estraneo. Ho fatto in modo che la stanza avesse subito un tocco personale, con le sue foto preferite e qualche suo oggetto caro, per farla sentire meno sola. Anche se la persona può mostrare resistenza o confusione inizialmente, è importante mantenere la calma e collaborare con il personale. La comunicazione aperta con gli operatori è vitale: segnalate abitudini, preferenze, piccole manie che possono aiutare il personale a capire meglio la persona e a renderla più a suo agio. La coerenza nella routine e la gradualità nell’introduzione di nuove attività possono fare una grande differenza nell’accettazione del nuovo ambiente.

2. Il mantenimento dei legami familiari e sociali

L’ingresso in RSA non significa isolamento. Anzi, il mantenimento dei legami familiari e sociali è cruciale per il benessere psicologico dell’ospite. Le visite regolari sono indispensabili, ma non sono l’unico modo. Oggi, molte RSA facilitano le videochiamate, permettendo contatti frequenti anche a chi vive lontano. Partecipare alle attività organizzate dalla struttura, come feste, spettacoli o gite, se possibile, può essere un modo per sentirsi ancora parte della vita del proprio caro. Ho sempre cercato di coinvolgere i nipoti nelle visite, anche se brevi, perché la presenza dei giovani porta sempre un’energia speciale. Non dimenticate che la persona, anche se in RSA, ha ancora una sua identità e una sua storia: continuate a raccontargli cosa succede fuori, a leggere il giornale insieme, a condividere momenti che erano parte della sua vita precedente. Questo aiuta a mantenere viva la sua mente e il suo spirito, e a farle sentire che, nonostante il cambiamento, l’amore e l’attenzione della famiglia sono sempre presenti. Il legame affettivo è il miglior supporto che possiamo offrire.

Gli Aspetti Finanziari: Come Affrontare i Costi

Parlare di denaro è sempre delicato, ma quando si tratta di RSA, diventa un argomento di primaria importanza che non può essere ignorato. Le rette mensili per le Residenze Sanitarie Assistenziali possono essere significative e rappresentare un onere non indifferente per le famiglie. Ho imparato che la chiarezza e la pianificazione sono fondamentali. Non tutti sanno che la retta per una RSA è composta da due quote principali: una sanitaria e una socio-assistenziale. La quota sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), mentre quella socio-assistenziale è generalmente a carico dell’ospite o della sua famiglia, a meno che non ci siano condizioni particolari di reddito o di gravità. La mia ansia iniziale era proprio legata a questo aspetto: come avremmo potuto sostenere una spesa così importante? Ho dovuto informarmi a fondo, chiedere chiarimenti e cercare ogni possibile agevolazione. È un percorso che richiede non solo risorse economiche, ma anche una buona dose di ricerca e, talvolta, di contrattazione. Non abbiate timore di chiedere informazioni dettagliate fin dal primo contatto con le strutture e con i servizi sociali del vostro Comune. La trasparenza sui costi è un diritto, e capire esattamente cosa si paga e perché è un dovere. Non fatevi cogliere impreparati.

1. Composizione della retta e agevolazioni economiche

La retta mensile di una RSA è divisa in due componenti fondamentali, ed è cruciale capirle bene:

- Quota Sanitaria: Questa parte copre le spese per l’assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e farmacologica. È a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e quindi, di fatto, non viene pagata direttamente dalla famiglia. L’importo di questa quota varia in base al livello di intensità assistenziale richiesto, come stabilito dall’UVM.

- Quota Socio-Assistenziale: Questa quota copre i costi per l’ospitalità, l’assistenza alla persona (igiene, vestizione, alimentazione), i servizi alberghieri (vitto, lavanderia, pulizie) e le attività ricreative. Questa è la parte a carico dell’ospite o della famiglia.

Esistono diverse agevolazioni e contributi che possono alleviare il peso economico, che variano da Regione a Regione e da Comune a Comune. Generalmente, questi contributi sono legati all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare. È fondamentale presentare l’ISEE aggiornato e richiedere l’integrazione retta al proprio Comune di residenza. Ho scoperto che, in base al reddito, il Comune può contribuire in parte o totalmente alla copertura della quota socio-assistenziale. Informatevi anche su possibili detrazioni fiscali per le spese sanitarie e assistenziali non coperte dal SSN. Non lasciare nulla di intentato è il mio consiglio, perché ogni euro risparmiato è un respiro di sollievo per il bilancio familiare.

2. Il ruolo dell’ISEE e i servizi sociali comunali

L’ISEE è lo strumento principale per accedere a tutte le agevolazioni socio-sanitarie. Si tratta di una certificazione che attesta la situazione economica del nucleo familiare, prendendo in considerazione redditi, patrimoni (mobiliari e immobiliari) e composizione del nucleo. È essenziale che l’ISEE sia aggiornato (ha validità annuale) e che rifletta fedelmente la situazione. Non appena si valuta l’ingresso in RSA, è opportuno attivarsi per la richiesta dell’ISEE presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o tramite il portale INPS. Con l’ISEE in mano, ci si può rivolgere ai servizi sociali del proprio Comune di residenza. Saranno loro a valutare la possibilità di un contributo economico per la retta della RSA. Spesso, si viene convocati per un colloquio con un assistente sociale, che analizzerà la situazione familiare e i documenti presentati per stabilire l’eventuale percentuale di compartecipazione del Comune. Questo supporto può essere decisivo per rendere sostenibile la permanenza in struttura. Non sottovalutate mai l’importanza di questi canali istituzionali: sono lì per aiutarvi, ma bisogna conoscere le procedure e avere la documentazione corretta.

| Fase del Percorso | Attore Principale | Documenti/Azioni Chiave | Aspetti da Monitorare |

|---|---|---|---|

| 1. Valutazione Iniziale | Medico di Medicina Generale (MMG), Famiglia | Anamnesi, Osservazione dei segnali, Contatto MMG | Decadimento funzionale, impatto familiare |

| 2. Valutazione Multidimensionale | UVM (ASL/Servizi Sociali) | Relazione MMG, Esami clinici, Colloqui | Definizione PAI, Livello di non autosufficienza |

| 3. Richiesta di Ingresso | Famiglia, Ufficio Protocollo (ASL/Comune) | Documento d’identità, Codice Fiscale, ISEE, Relazione UVM | Correttezza documentazione, Tempi di attesa |

| 4. Scelta RSA | Famiglia | Visite in loco, Checklist criteri, Valutazione costi/servizi | Qualità assistenza, Vicinanza, Reputazione |

| 5. Inserimento e Adattamento | RSA (Personale), Famiglia | Oggetti personali, Comunicazione costante, Visite | Benessere ospite, Mantenimento legami |

| 6. Gestione Economica | Famiglia, Servizi Sociali Comunali | ISEE aggiornato, Richiesta integrazione retta, Detrazioni fiscali | Trasparenza costi, Agevolazioni disponibili |

Il Sostegno Psicologico e il Benessere Continuo

Spesso, nel turbinio delle pratiche burocratiche e delle decisioni pratiche, si tende a sottovalutare un aspetto fondamentale: il benessere psicologico di tutti i soggetti coinvolti. Non parlo solo della persona che entra in RSA, ma anche della famiglia, che affronta un cambiamento epocale nella propria vita. Ho sentito il peso emotivo di ogni passaggio, dalla prima presa di coscienza al giorno dell’ingresso, e posso dirvi che il supporto psicologico, anche informale, è stato vitale. La tristezza, la rabbia, il senso di colpa, la frustrazione sono tutte emozioni legittime che possono emergere. Ignorarle non le fa sparire, anzi, può portare a esaurimento e risentimento. Molte RSA offrono supporto psicologico sia agli ospiti che ai familiari, e non esitate a usufruirne. Ma anche al di fuori delle strutture, parlare con amici fidati, unirsi a gruppi di supporto per caregiver, o semplicemente prendersi del tempo per sé, sono tutte azioni che contribuiscono a mantenere un equilibrio emotivo. La salute mentale è tanto importante quanto quella fisica, e in questo percorso così delicato, prendersi cura di sé è un atto non solo di sopravvivenza, ma di profondo amore, che vi permetterà di essere presenti e lucidi per la persona che amate. Non siate eroi solitari, chiedete aiuto.

1. Supporto per l’anziano: dall’ansia all’accettazione

L’ingresso in una RSA può scatenare nell’anziano una vasta gamma di reazioni emotive: ansia da separazione, disorientamento, senso di abbandono, depressione. È un vero e proprio lutto per la perdita della propria autonomia e del proprio ambiente familiare. Il personale della RSA, in particolare gli psicologi e gli animatori, gioca un ruolo cruciale nell’aiutare l’ospite a elaborare queste emozioni e a trovare un nuovo equilibrio. Vengono spesso attivati programmi di adattamento e di socializzazione, volti a favorire l’integrazione nel nuovo contesto. Anche la terapia occupazionale e le attività di stimolazione cognitiva possono aiutare a ridurre l’ansia e a promuovere un senso di scopo. La mia esperienza mi ha mostrato che i primi giorni sono i più difficili, ma con la giusta dose di pazienza, comprensione e incoraggiamento, la persona può gradualmente iniziare ad accettare e persino ad apprezzare i benefici dell’assistenza ricevuta. È fondamentale non minimizzare i loro sentimenti, ma riconoscerli e convalidarli, offrendo sempre il nostro affetto e la nostra presenza costante, anche se magari non fisica ogni giorno.

2. Il benessere del caregiver e della famiglia

Non solo l’anziano ha bisogno di supporto. Il ruolo del caregiver familiare, spesso un figlio o il coniuge, è estremamente stressante e può portare a un esaurimento fisico e mentale. Ho vissuto sulla mia pelle la fatica di bilanciare le esigenze del mio caro con quelle della mia famiglia e del mio lavoro, sentendomi spesso sull’orlo del baratro. L’ingresso in RSA, sebbene alivvi parte del carico fisico, non elimina il carico emotivo. Il senso di colpa è una delle emozioni più comuni, accompagnato dalla tristezza per un cambiamento irreversibile. È importante riconoscere questi sentimenti e non giudicarsi. Cercate gruppi di supporto per familiari di anziani, dove potrete condividere esperienze e ricevere consigli pratici da chi ha vissuto situazioni simili. Non esitate a chiedere un colloquio con lo psicologo della struttura o con un professionista esterno, se sentite di non farcela. Prendersi cura di sé non è egoismo, ma una necessità per poter continuare a essere un punto di riferimento solido e affettuoso per il vostro caro. Solo un caregiver in equilibrio può offrire il miglior supporto possibile.

Conclusione

Questo viaggio verso l’RSA per un caro è, senza dubbio, uno dei più difficili che si possano intraprendere. L’ho vissuto in prima persona e so quanto possa sembrare una montagna insormontabile.

Ma spero che questa guida, frutto della mia esperienza, vi abbia fornito la chiarezza e il coraggio necessari per affrontare ogni passo con maggiore serenità.

Ricordate, non siete soli e ogni scelta fatta con amore e consapevolezza è sempre quella giusta. Il benessere del vostro caro è la bussola che guida questa complessa navigazione.

Informazioni Utili

1. Consultate sempre il vostro Medico di Medicina Generale (MMG) come primo punto di contatto: è la figura chiave per avviare il percorso assistenziale.

2. Preparate la documentazione ISEE con largo anticipo e assicuratevi che sia sempre aggiornata, è fondamentale per accedere a eventuali agevolazioni.

3. Non abbiate fretta di scegliere una RSA: visitatene diverse, parlate con il personale e con altri familiari, e chiedete tutte le informazioni sui servizi e i costi.

4. Mantenete un legame costante e affettuoso con il vostro caro, le visite regolari e le interazioni significative sono vitali per il suo benessere psicologico.

5. Non sottovalutate l’importanza del supporto psicologico, sia per l’anziano che per la famiglia: prendervi cura di voi stessi vi permetterà di essere più forti per loro.

Punti Chiave

Il percorso per l’ingresso in RSA di un caro è un processo multifattoriale che richiede attenzione a segnali precoci, valutazione medica e sociale approfondita (UVM), navigazione burocratica dettagliata (documenti e ISEE), scelta informata della struttura, supporto all’adattamento e gestione finanziaria consapevole. È fondamentale che la famiglia sia proattiva e informata in ogni fase. L’approccio deve essere umano e empatico, riconoscendo le sfide emotive per tutti i coinvolti. Il mantenimento dei legami affettivi e il supporto psicologico sono cruciali per garantire il benessere continuo dell’ospite e della famiglia. Affidarsi alle istituzioni e chiedere chiarimenti sono passi essenziali per affrontare questo momento con maggiore serenità e sicurezza.

Domande Frequenti (FAQ) 📖

D: Come si inizia, concretamente, questo percorso? Qual è il primissimo passo quando si capisce che una RSA potrebbe essere la soluzione?

R: Ah, questa è la domanda che mi ha tormentato per settimane, lo ricordo bene! Si ha la sensazione di essere davanti a un muro invalicabile. Il punto di partenza, il più solido, è quasi sempre il medico di base.

È lui il primo a conoscere la situazione clinica del tuo caro e può attivare il percorso per una valutazione multidimensionale presso l’ASL (Azienda Sanitaria Locale) di riferimento.

Non sottovalutare questo passaggio: è fondamentale perché è l’ASL a certificare il bisogno assistenziale e a indicare il tipo di struttura più adatta.

Spesso ti daranno una lista, ma quella è solo la partenza. Il mio consiglio, spassionato, è di non aspettare che la situazione precipiti: appena inizi a intravedere la necessità, parla col medico.

Preparare le carte e capire i passaggi richiede tempo, e avere un margine ti darà una tranquillità impagabile, fidati.

D: Ci sono talmente tante RSA, come si fa a scegliere quella “giusta”? Quali sono gli aspetti fondamentali da valutare, al di là del costo e della vicinanza?

R: Ecco, qui si entra nel vivo della decisione, ed è dove la razionalità deve un po’ mescolarsi con la sensazione “di pancia”. Certo, vicinanza e costo sono importanti, ma ti assicuro che non sono sufficienti.

Quello che conta davvero è l’ambiente e la qualità dell’assistenza. Quando le vai a visitare – e devi visitarne più di una, è un obbligo morale! – non guardare solo le camere.

Osserva l’interazione tra il personale e gli ospiti: sono sorridenti? Parlano con dolcezza? Si prendono il tempo?

Senti se c’è un’aria di “casa” o di “ospedale”. Chiedi delle attività proposte, perché l’impegno mentale e fisico è vitale per la dignità del tuo caro.

Informati sulla flessibilità degli orari di visita, sulla possibilità di portare oggetti personali, persino sulla qualità del cibo. E un trucco che mi è stato prezioso: prova a parlare con i parenti che incontri nei corridoi.

Loro sono la fonte più onesta di informazioni. A volte, la struttura più costosa non è la migliore, e quella più modesta ti sorprende per il calore umano.

Segui il tuo istinto, ma basalo su osservazioni concrete.

D: Parlando di costi, sono un vero spauracchio. Ci sono aiuti economici o convenzioni che possono rendere più sostenibile la retta mensile?

R: Ah, i costi! Questa è la parte che fa tremare le vene ai polsi a chiunque, me per primo. La buona notizia è che non sempre si è lasciati soli a far fronte all’intera retta.

In Italia, la retta in RSA è spesso divisa in due quote: una quota sanitaria e una quota alberghiera. La quota sanitaria – quella legata all’assistenza medico-infermieristica – è quasi sempre a carico del Servizio Sanitario Nazionale (quindi dell’ASL di riferimento), se il tuo caro ha un riconoscimento di non autosufficienza.

La quota alberghiera, invece, che copre vitto, alloggio e servizi non sanitari, è generalmente a carico della famiglia. Per questa quota, è fondamentale presentare l’ISEE sociosanitario del tuo caro e del suo nucleo familiare: se l’ISEE è basso, il Comune di residenza può intervenire con un contributo, a volte anche significativo.

È un labirinto burocratico, te lo concedo, ma vale la pena chiedere informazioni dettagliate all’ufficio servizi sociali del tuo Comune e all’ASL. Alcune RSA sono poi “convenzionate” o “accreditate” e questo spesso significa che la quota sanitaria è garantita.

Non scoraggiarti, è un tuo diritto informarti su ogni tipo di sostegno disponibile. Non lasciare che i soldi diventino l’unico ostacolo.

📚 Riferimenti

Wikipedia Encyclopedia

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과